El misterio de los meteoritos ricos en carbono que nunca llegan: el Sol y la atmósfera, los grandes filtros del espacio

Un estudio internacional reveló que los meteoritos ricos en carbono, portadores de agua y moléculas orgánicas, son destruidos antes de alcanzar la Tierra. Demostraron que tanto el Sol como la atmósfera filtran estos valiosos fragmentos cósmicos, limitando nuestra comprensión sobre el origen de la vida.

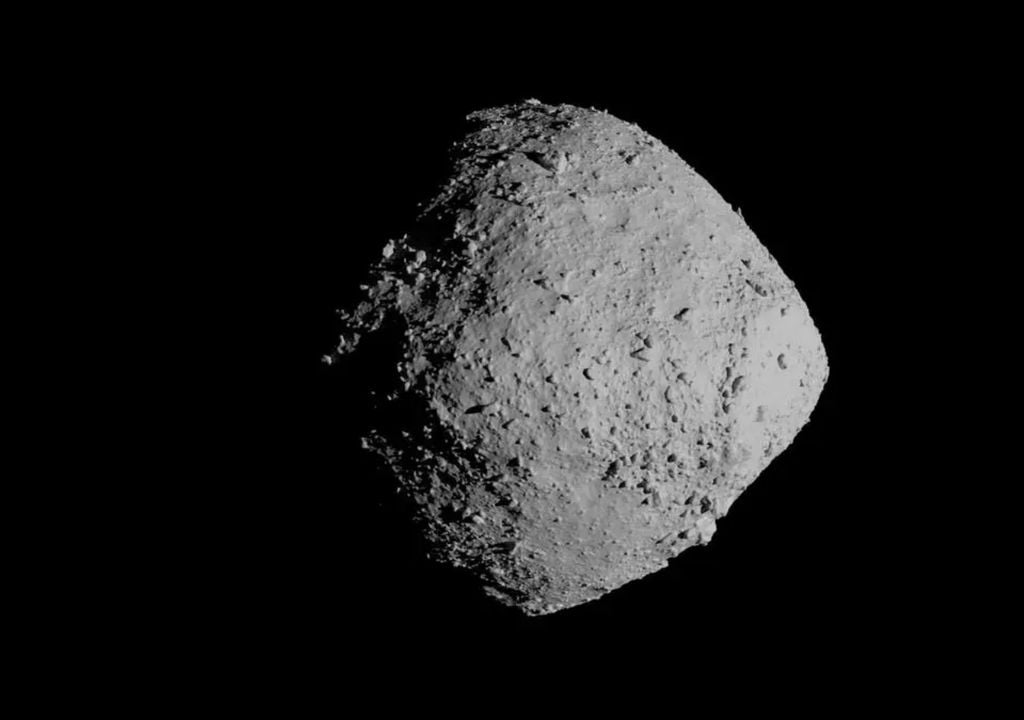

Durante décadas, los científicos se han preguntado por qué los meteoritos ricos en carbono, considerados claves para entender el origen de la vida en la Tierra, son tan escasos en nuestras colecciones. Ahora, un equipo internacional de investigadores podría haber resuelto ese misterio: muchos de estos fragmentos nunca logran alcanzar nuestro planeta, destruidos antes por dos filtros implacables: el Sol y la atmósfera terrestre.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, es el resultado de un extenso análisis de cerca de 8500 meteoroides y sus impactos, utilizando datos de 19 redes de observación distribuidas en 39 países. Se trata del estudio más amplio jamás realizado sobre el tema, y su conclusión podría cambiar la manera en que interpretamos tanto la formación de nuestro sistema solar como el papel que estos cuerpos cósmicos jugaron en el surgimiento de la vida en la Tierra.

Meteoritos ricos en carbono sufren un desgaste progresivo

Los meteoritos, en su mayoría, inician su travesía cuando dos asteroides colisionan, generando fragmentos que viajan a través del sistema solar. Los más pequeños (denominados meteoroides) suelen medir menos de un metro y pasan desapercibidos para los telescopios, a menos que estén a punto de impactar contra la Tierra.

El Dr. Hadrien Devillepoix, coautor del estudio e investigador en la Universidad Curtin de Australia, explicó que “la atmósfera de la Tierra y el Sol actúan como filtros gigantes, destruyendo los meteoroides frágiles y ricos en carbono antes de que puedan alcanzar el suelo”. Estos materiales, conocidos como condritas carbonáceas, no solo son débiles, sino que sufren un desgaste progresivo mientras viajan por el espacio. Las oscilaciones extremas de temperatura que experimentan al acercarse al Sol producen grietas que los debilitan hasta fragmentarlos.

La investigación también señala que los meteoroides generados por “perturbaciones de marea” (cuando los asteroides se desgarran tras encuentros cercanos con planetas) son especialmente frágiles y, por lo tanto, tienen pocas posibilidades de sobrevivir a la travesía atmosférica.

El Dr. Patrick Shober, del Observatorio de París, subrayó la importancia de estas conclusiones: “Los meteoritos ricos en carbono son algunos de los materiales más primitivos que podemos estudiar, contienen las pistas químicas sobre cómo llegaron a la Tierra el agua y los compuestos orgánicos. Sin embargo, al tener tan pocos, corremos el riesgo de obtener una visión incompleta sobre el origen de la vida y la evolución de nuestro sistema solar”.

La importancia de las actuales redes de observación

El avance tecnológico ha sido crucial para llegar a estas conclusiones. Redes globales como FRIPON, liderada por Francia, y el Global Fireball Observatory, nacido en Australia, han permitido a los investigadores monitorear el cielo en tiempo real y detectar meteoroides en su ingreso a la atmósfera, utilizando cámaras de alta sensibilidad y software de análisis automatizado.

Más allá del hallazgo, los científicos ya miran al futuro. Mejorar las capacidades de detección desde telescopios y comprender en detalle cómo se desintegran los meteoroides en la atmósfera serán claves para resolver nuevas preguntas sobre su composición y su papel en la historia planetaria.

Este trabajo no solo explica la escasez de meteoritos ricos en carbono en la Tierra, sino que también abre nuevas puertas para repensar cómo llegaron hasta aquí los ingredientes esenciales para la vida.

Referencia de la noticia:

Shober, P.M., Devillepoix, H.A.R., Vaubaillon, J. et al. Perihelion history and atmospheric survival as primary drivers of the Earth’s meteorite record. Nat Astron (2025). https://doi.org/10.1038/s41550-025-02526-6