Los vientos patagónicos cumplen un rol clave en amortiguar el cambio climático, según un estudio realizado con robots

Gracias a los intensos vientos patagónicos, el océano Atlántico austral se convierte en un elemento clave para eliminar del aire el dioxido de carbono emitido por las actividades humanas.

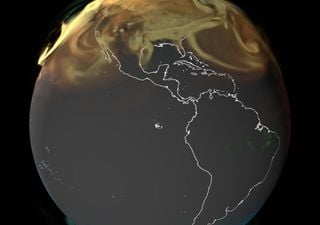

Un equipo de científicos utilizó robots flotantes equipados con sensores avanzados para monitorear el movimiento y la composición del polvo atmosférico sobre los Océanos. Estos dispositivos permitieron a los investigadores determinar en qué medida el polvo que se origina en la Patagonia y se desplaza a través del Atlántico, puede contribuir a que se absorban grandes cantidades de dióxido de carbono.

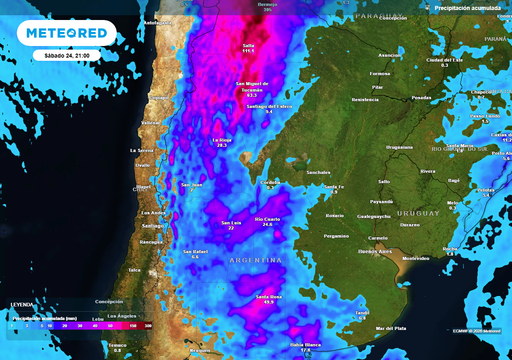

La clave de esto está en que los vientos, que generalmente se desplazan de oeste a este en el sur argentino, arrastran gran cantidad de nutrientes y los transportan a la inmensidad del océano. Pero, según este estudio, lo más importante es el hierro que deposita sobre el agua, ya que este mineral -que escasea en el Atlántico-, es lo que favorece la floración del fitoplancton.

Fitoplancton: el gran regulador del clima del planeta

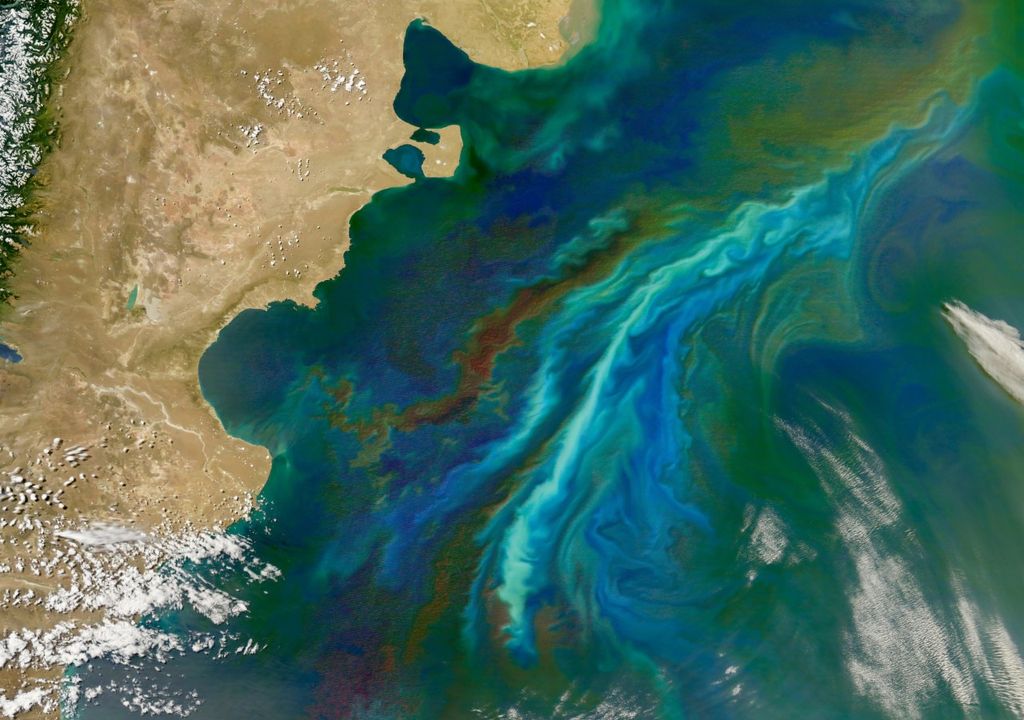

En su inmensidad, el océano austral alberga enormes floraciones de unas plantas microscópicas conocidas como fitoplancton, que forman la base misma de la red alimentaria antártica. Además de agua y luz solar, el fitoplancton necesita para vivir dióxido de carbono y nutrientes como nitrógeno, fósforo y hierro. Este último es el que frena el crecimiento del fitoplancton, reduciendo la eficiencia de la bomba biológica de carbono.

Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton convierte el CO₂ en biomasa mediante la fotosíntesis. Cuando el fitoplancton muere, se hunde en las profundidades del océano y lleva consigo al carbono donde se mantiene durante décadas, o incluso cientos de años. Esto se conoce como bomba biológica de carbono y, al quitar uno de los principales gases de efecto invernadero de la atmósfera, ayuda a regular el clima de la Tierra.

Casi toda la vida marina depende del fitoplancton, unos organismos diminutos parecidos a las plantas que utilizan clorofila para realizar la fotosíntesis. Los científicos lo rastrean desde el espacio midiendo la concentración de clorofila en el agua.

— NASA en español (@NASA_es) December 27, 2022

https://t.co/gyiOUqj8au pic.twitter.com/HNm6vTob6f

Esta planta acuática es extremadamente sensible a los cambios externos. Cualquier alteración en alguno de los nutrientes, puede hacer que la población de fitoplancton crezca o se reduzca considerablemente, alterando la capacidad del océano para almacenar el carbono. Ahí reside la importancia de entender cómo llegan los minerales y cómo se pueden aprovechar las capacidades de estos microorganismos.

Robots acuáticos para estudiar el camino del polvo

Históricamente, para estudiar los efectos de la fertilización con hierro sobre el fitoplancton (ya sea que el hierro proviniera del polvo, de otras fuentes naturales o se agregara deliberadamente), los científicos tenían que embarcarse en costosos viajes de investigación al remoto Océano Austral.

Sin embargo, los conocimientos de tales experimentos se limitaron a regiones pequeñas y períodos cortos durante determinadas estaciones. Poco se sabía sobre el impacto del polvo sobre el fitoplancton durante todo el año en todo el Océano Austral. Para abordar esta brecha, los científicos recurrieron a robots.

The importance of remote observational networks can't be understated these days. Argo, a global array of 4000+ ocean robots are still operating, providing data round the clock. This data that improves our weather and operational oceanography forecasts. pic.twitter.com/icGUduQYl9

— Dr. Kim Martini ️ (@rejectedbanana) April 9, 2020

Las organizaciones de investigación han desplegado una flota de robots en todo el mundo que rastrean incansablemente las propiedades del océano, incluida la concentración de nitrato y hierro. Con esta información calcularon el crecimiento del fitoplancton y la compararon con las deposiciones de polvo.

Encontraron que había una relación directa entre las explosiones en el crecimiento de los microorganismos y el suministro de hierro. En la investigación se usó este vínculo para construir mapas de productividad del Océano Austral, los que, además, sugieren que el polvo sustenta aproximadamente un tercio del crecimiento actual del fitoplancton en esta región del mundo.

Ver el pasado para entender el futuro

Durante las edades de hielo, una combinación de condiciones más secas, niveles del mar más bajos y vientos más fuertes hicieron que la deposición de polvo en el Océano Austral fuera hasta 40 veces mayor que la actual.

Para finales de siglo, gran parte del mar habrá cambiado de color. El fitoplancton marino, la base de los océanos, está sufriendo el impacto del cambio climático https://t.co/5MrEEIUW9a pic.twitter.com/xWM8TdI9T6

— EL PAÍS (@el_pais) February 5, 2019

Cuando se aplicaron las simulaciones de polvo de la última edad de hielo a nuestra nueva relación entre el transporte de suelo y el boom de los microorganismos, se llegó a que el crecimiento del fitoplancton fue dos veces mayor a la actual durante estas épocas.

Entonces, al impulsar el crecimiento del fitoplancton, el polvo probablemente jugó un papel importante en mantener bajas las concentraciones de CO₂ atmosférico durante las edades de hielo.

Por ejemplo, una estrategia propuesta para limitar el calentamiento global a 1,5 °C implica fertilizar el Océano Austral con hierro, imitando los procesos naturales que redujeron el CO₂ durante las edades de hielo.

Estos resultados sugieren que esta medida podría aumentar la productividad en las partes menos polvorientas del Océano Austral, pero persisten incertidumbres en torno a las consecuencias ecológicas de esta intervención y su eficacia a largo plazo en la captura de carbono.

Al estudiar cómo la naturaleza ha hecho esto en el pasado, podemos aprender más sobre los posibles resultados y la viabilidad de fertilizar el océano para mitigar el cambio climático.

Referencia de la noticia

https://phys.org/news/2024-05-robots-reveal-airborne-fertilizes-southern.html#google_vignette

https://eos.org/features/a-global-ocean-biogeochemical-observatory-becomes-a-reality